我们的大脑如何承载思考、记忆与情感?青春期的情绪波动背后隐藏着怎样的神经发育规律?作为神经科学研究者,我们始终致力于揭示大脑这一复杂器官的成长密码,并积极将科学知识传递给学生与社会公众。

在首个“全国科普月”之际,9月24日下午,苏州大学神经科学研究所联合FM91.1苏州新闻广播《问问科学家》第五季节目,迎来了苏州高新区文正小学教育集团的近20名小学生及家长,共同在苏州大学神经科学研究所开展了一场以“大脑与神经科学”为主题的沉浸式研学活动。

走进“大脑实验室”:初识神经科学

活动伊始,孩子们在主持人苏聆姐姐的引导下签到合影,随后由我所第二党支部副书记、主任李君带队,乘坐电梯前往五楼实验室参观。一路上,孩子们睁大好奇的眼睛,观察着研究所里各类高精尖仪器,认真聆听老师讲解科学家们如何在此探索大脑的奥秘。

聆听大脑讲座:从发育奥秘到理解青春期的“施工中”大脑

随后,两场精彩的科普讲座在会议室接连上演。我所特聘教授、博士生导师丛启飞为大家带来了题为《读懂青春期:从大脑发育看青少年情绪与行为》的深度讲座。丛教授开篇即指出,面对孩子的“叛逆”行为,不应简单归咎于“学坏了”或“脆弱”,而应看到其背后大脑这座“在建工程”的巨大变化。他生动地解释,青少年大脑正处于激烈的“改造”阶段:前额叶(负责决策控制的“刹车”)发育尚不完善,而边缘系统(管理情绪的“油门”)已十分活跃,这种“油门快、刹车慢”的状态是情绪冲动、沉迷网络等行为的生理基础。

丛教授进一步用“园丁修剪树枝”的比喻,详解了关键的“突触修剪”过程,并介绍了“用进废退”的发育原则,强调青春期是培养良好习惯的黄金期。讲座中,他将常见的亲子冲突、同伴压力、睡眠改变等问题都与大脑的发育特点联系起来,为家长们提供了“理解而非评判”、“做‘顾问型’父母”、“提供稳固的‘安全基地’”等科学实用的支持策略,帮助大家成为孩子大脑“升级工程”的合格“支持者”。

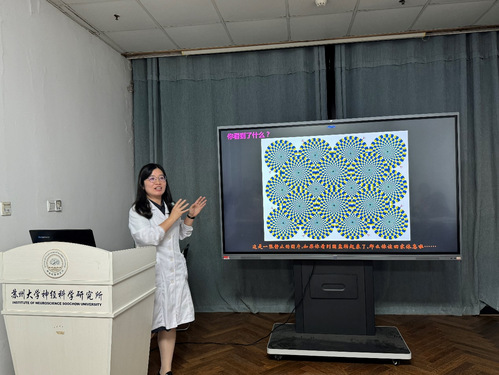

紧接着,苏州大学附属第二医院神经内科,主任医师、副教授、硕士生导师陈静为孩子们带来了讲座《神奇的大脑》。“大脑是什么颜色的?大脑有多重?”“脑子进水”有一定科学依据,因为大脑里真的有水……陈主任风趣幽默的讲解引得同学们笑声连连,通过生动的互动,带领孩子们认识了大脑的基本结构和功能,分享了六个“大脑小秘密”,并给出了保护大脑的实用建议。

两场讲座从不同角度出发,共同揭开了大脑的神秘面纱。近一小时的讲座结束后,同学们仍然意犹未尽,围着丛教授和陈主任问个不停。为什么人有惯性思维?为什么学久了就感觉想发呆?为什么有些人特别爱学习?为什么我们总能更容易记住难过、尴尬的事?为什么我们对小时候的事记忆模糊?……无数个“小问号”围在两位教授身旁,孩子们从自身的困惑出发,问题天马行空,又充满朴素的科学探究精神。面对这群热情的“未来科学家”,两位教授耐心倾听,微笑着用生动的比喻和浅显的语言一一解答,仿佛在孩子们的好奇心田里,又播下了一颗颗等待萌发的科学种子。

动手实验:亲眼见证“大脑的密码”

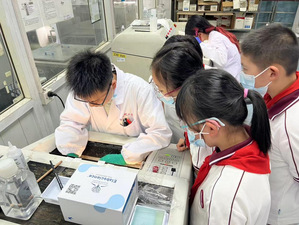

讲座结束后,孩子们分成两组,在科研人员的带领下进入实验室,亲身体验神经科学的魅力。

A组在侯晓鸥老师的讲解下,观察大脑组织染色切片,了解不同疾病对脑结构的影响,并通过显微镜看清了神经元、星形胶质细胞等“大脑居民”的真实模样。

B组则跟随苗志刚老师,近距离观察用于研究大脑疾病的小鼠模型,并观看行为学实验演示,理解科学家如何通过动物模型探索人类脑疾病的机制。

实验环节结束后,神经科学研究所的研究人员还为同学们准备了一份特别的礼物——“大脑模型”手工拼图。通过拼装过程,同学们可以认识了神经元、胶质细胞等基本类型,也更直观地理解了大脑的复杂结构与功能。

颁发证书:收获人生的第一枚“科研徽章”

活动尾声,丛启飞教授、陈静主任为每位小营员颁发了盖有神经科学研究所印章的研学证书。孩子们手捧证书,脸上洋溢着成就感与喜悦。这张证书,不仅是对他们今天探索的认可,更是一枚闪亮的“科学启蒙徽章”。

播下好奇与理解的种子,共筑健康成长之路

苏州大学神经科学研究所未来将持续开展此类科普研学活动,积极履行社会责任,推动神经科学知识的普及。我们坚信,每一次科学的播种,都可能点亮一颗未来的科学之星;每一份用心的科普,都是在为提升全民科学素养、培养未来科学人才贡献力量。我们将陪伴青少年在科学探索中成长,共同迎接神经科学更加广阔的未来。